Accueil

ARTICLES

Biennale Chroniques

7e Biennale Elektra

60e Biennale de Venise

En d’infinies variations

Multitude & Singularité

Une autre perspective

La fusion des possibles

Persistance & Exploration

Image 3.0

BioMedia

59e Biennale de Venise

Decision Making

De l’intelligence en art

Ars Electronica 2021

Art & NFT

Métamorphose

Une année particulière

Real Feelings

Signal - Espace(s) Réciproque(s)

De la combinatoire à l’œuvre

Human Learning

Attitudes et formes au féminin

Ars Electronica 2019

58e Biennale de Venise

Art, technologies et tendances

De l’art à Bruxelles

La pluralité des pratiques

La Biennale Chroniques

Ars Electronica 2018

La BIAN Montréal 2018

L’art a l’ère d’Internet

Art Brussels 2018

Au ZKM de Karlsruhe

Biennale de Lyon 2017

Ars Electronica 2017

Du médium numérique au Fresnoy

Art Basel 2017

57e Biennale de Venise

Art Brussels 2017

Ars Electronica, bits et atomes

BIAN de Montréal : Automata

Japon, art et innovation

Electronic Superhighway

Biennale de Lyon 2015

Ars Electronica 2015

Art Basel 2015

La biennale WRO

La 56e biennale de Venise

TodaysArt, La Haye, 2014

Ars Electronica 2014

Du numérique dans l’art à Bâle

BIAN de Montréal : Physical/ité

Berlin, festivals et galeries

Unpainted Munich

Biennale de Lyon, et en suite

Ars Electronica, Total Recall

La 55e biennale de Venise

Le festival Elektra de Montréal

Pratiques numériques d’art contemporain

Berlin, arts technologies et événements

Sound Art @ ZKM, MAC & 104

Ars Electronica 2012

Panorama, le quatorzième

Biennale Internationale d'Art Numérique

ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

La Gaîté Lyrique, un an déjà

TodaysArt, Almost Cinema et STRP

Le festival Ars Electronica de Linz

54e Biennale de Venise

Elektra, Montréal, 2011

Pixelache, Helsinki, 2011

Transmediale, Berlin, 2011

Le festival STRP d'Eindhoven

Ars Electronica répare le monde

Festivals d’Île-de-France

Tendances d’un art d’aujourd’hui

Pratiques artistiques émergentes

L’ange de l’histoire

La biennale de Lyon

Ars Electronica 2009

La Biennale de Venise

Némo & Co

De Karlsruhe à Berlin

Les arts médiatiques à Londres

Youniverse, la biennale de Séville

Ars Electronica 2008

Réseaux sociaux et pratiques soniques

Peau, médias et interfaces

Des étincelles, des pixels et des festivals

Les arts numériques en Belgique

Territoires de l’image - Le Fresnoy

Ars Electronica 2007

Les arts numériques à Montréal

C3, ZKM & V2

Les arts médiatiques en Allemagne

Le festival Arborescence 2006

Sept ans d'Art Outsiders

Le festival Ars Electronica 2006

Le festival Sonar 2006

La performance audiovisuelle

Le festival Transmediale 2006

Captations et traitements temps réel

Japon, au pays des médias émergents

Les arts numériques à New York

INTERVIEWS

Grégory Chatonsky

Antoine Schmitt

Eduardo Kac

Maurice Benayoun

Stéphane Maguet

Ce site a été réalisé par Dominique Moulon avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au développement et aux affaires internationales).

Les articles les plus récents de ce site sont aussi accessibles sur “ Art in the Digital Age”. |

|

LE FESTIVAL ARBORESCENCE 2006

Le festival d’art numérique Arborescence a été créé par l’association Terre Active en 2001 à Aix-en-Provence avant de s’étendre jusqu’à Marseille. Les 6 et 7 octobre dernier, Pierre-Emmanuel Reviron et Lise Couzinier, les directeurs artistiques, proposaient un parcours allant de la Friche Belle de Mai de Marseille à l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence regroupant de multiples installations interactives et autres performances en temps réel. Pour cette sixième édition, trois dispositifs de l’artiste pluridisciplinaire Jean-Michel Bruyère se sont ajoutés à ceux s’articulant principalement autour des thématiques de la lumière et du jeu vidéo. Le festival d’art numérique Arborescence a été créé par l’association Terre Active en 2001 à Aix-en-Provence avant de s’étendre jusqu’à Marseille. Les 6 et 7 octobre dernier, Pierre-Emmanuel Reviron et Lise Couzinier, les directeurs artistiques, proposaient un parcours allant de la Friche Belle de Mai de Marseille à l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence regroupant de multiples installations interactives et autres performances en temps réel. Pour cette sixième édition, trois dispositifs de l’artiste pluridisciplinaire Jean-Michel Bruyère se sont ajoutés à ceux s’articulant principalement autour des thématiques de la lumière et du jeu vidéo.

Nombreuses sont les créations de Jean-Michel Bruyère, comme l’installation “7 Fuites du Paysage”, conçues pour le festival ou le film “Si Poteris Narrare, Licet” réalisé pour l’“iCinema” de Jeffrey Shaw, qui évoquent le mythe fondateur de Diane et Actéon. Diane, surprise durant son bain par Actéon, dit, selon Ovide, à ce dernier : « Va et raconte que tu m’as vue sans mon voile. Si tu peux le dire, j’y consens “Si poteris narrare, licet” », tout en le transformant en cerf. Diane abandonne alors Actéon à sa meute de chiens qui le dévorent faute de reconnaître leur maître. C’est en 2002, que Jean-Michel Bruyère assemble les 126 films de 6 minutes évoquant cette histoire que tant de peintres ont déjà traitée pour le dispositif immersif nommé “iCinema” et conçu par l’artiste australien Jeffrey Shaw. Lorsqu’il entre sous le dôme de 12 mètres de diamètres autrement appelé “EVE” pour “Extended Virtual Environment”, le spectateur est invité à s’équiper d’un casque audio avec lequel il pilote aussi le projecteur vidéo situé au centre de la structure gonflable. Celui-ci révèle alors l’histoire de Diane et Actéon par les mouvements de sa tête sans jamais pouvoir visualiser l’ensemble de l’image. Ce dispositif représente un des possibles cinémas du futur, mais c’est pourtant à la peinture qu’il se réfère : à la peinture rupestre qui nécessitait l’usage d’une torche pour révéler, les unes après les autres, les scènes dessinées à même la roche, comme aux fresques de la Renaissance italienne dont la monumentalité induit un déplacement du regard. Nombreuses sont les créations de Jean-Michel Bruyère, comme l’installation “7 Fuites du Paysage”, conçues pour le festival ou le film “Si Poteris Narrare, Licet” réalisé pour l’“iCinema” de Jeffrey Shaw, qui évoquent le mythe fondateur de Diane et Actéon. Diane, surprise durant son bain par Actéon, dit, selon Ovide, à ce dernier : « Va et raconte que tu m’as vue sans mon voile. Si tu peux le dire, j’y consens “Si poteris narrare, licet” », tout en le transformant en cerf. Diane abandonne alors Actéon à sa meute de chiens qui le dévorent faute de reconnaître leur maître. C’est en 2002, que Jean-Michel Bruyère assemble les 126 films de 6 minutes évoquant cette histoire que tant de peintres ont déjà traitée pour le dispositif immersif nommé “iCinema” et conçu par l’artiste australien Jeffrey Shaw. Lorsqu’il entre sous le dôme de 12 mètres de diamètres autrement appelé “EVE” pour “Extended Virtual Environment”, le spectateur est invité à s’équiper d’un casque audio avec lequel il pilote aussi le projecteur vidéo situé au centre de la structure gonflable. Celui-ci révèle alors l’histoire de Diane et Actéon par les mouvements de sa tête sans jamais pouvoir visualiser l’ensemble de l’image. Ce dispositif représente un des possibles cinémas du futur, mais c’est pourtant à la peinture qu’il se réfère : à la peinture rupestre qui nécessitait l’usage d’une torche pour révéler, les unes après les autres, les scènes dessinées à même la roche, comme aux fresques de la Renaissance italienne dont la monumentalité induit un déplacement du regard.

De l’obscurité vers la lumière De l’obscurité vers la lumière

C’est avec l’exposition “Fond abyssal” d’Yves Chaudouët à la galerie de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille que le parcours préalablement concocté par les organisateurs du festival a débuté le vendredi 6 octobre dernier. Pour l’occasion, la galerie a été plongée dans une relative obscurité au sein de laquelle on découvre progressivement une multitude de créatures. Toutes sont faites de verre. Beaucoup émettent de faibles lumières. Au fond, la plus extravagante de ces créatures abyssales représente un poisson nommé “lanterne”, parce qu’il porte un organe bio luminescent au-dessus de sa tête. L’animal vit dans les profondeurs de la mer, là où la lumière du soleil ne parvient jamais. Quant à celui que Yves Chaudouët a imaginé, il nous apparaît aussi fragile que menaçant, selon le rythme de ses diodes électroluminescentes qui nous dévoilent aléatoirement ses longues dents de verre sortant d’une gueule béante et située à la hauteur de nos visages. C’est avec l’exposition “Fond abyssal” d’Yves Chaudouët à la galerie de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille que le parcours préalablement concocté par les organisateurs du festival a débuté le vendredi 6 octobre dernier. Pour l’occasion, la galerie a été plongée dans une relative obscurité au sein de laquelle on découvre progressivement une multitude de créatures. Toutes sont faites de verre. Beaucoup émettent de faibles lumières. Au fond, la plus extravagante de ces créatures abyssales représente un poisson nommé “lanterne”, parce qu’il porte un organe bio luminescent au-dessus de sa tête. L’animal vit dans les profondeurs de la mer, là où la lumière du soleil ne parvient jamais. Quant à celui que Yves Chaudouët a imaginé, il nous apparaît aussi fragile que menaçant, selon le rythme de ses diodes électroluminescentes qui nous dévoilent aléatoirement ses longues dents de verre sortant d’une gueule béante et située à la hauteur de nos visages.

Le lendemain, il est encore question de lumière à l’Espace Sextius d’Aix-en-Provence où est exposé WhiteLightinMultiplication, une installation sonore qui présente des “instruments de musique” principalement constitués de tubes fluorescents. Mais le groupe italien nommé “Afterfour” n’est pas venu. Il ne viendra pas. Il ne se déplace plus. Les guitares sont silencieuses, mais jouent pourtant leur partition dès qu’un spectateur s’en approche. Et si ce dernier se déplace seulement d’un mètre, il se transforme alors en batteur ou en chanteur. La musique est jouée virtuellement par les différents instruments, mais n’emplit cet espace scénique qu’à l’approche du public. Ainsi, il faut être quatre pour que le groupe soit au complet, pour que le manque soit comblé. Le lendemain, il est encore question de lumière à l’Espace Sextius d’Aix-en-Provence où est exposé WhiteLightinMultiplication, une installation sonore qui présente des “instruments de musique” principalement constitués de tubes fluorescents. Mais le groupe italien nommé “Afterfour” n’est pas venu. Il ne viendra pas. Il ne se déplace plus. Les guitares sont silencieuses, mais jouent pourtant leur partition dès qu’un spectateur s’en approche. Et si ce dernier se déplace seulement d’un mètre, il se transforme alors en batteur ou en chanteur. La musique est jouée virtuellement par les différents instruments, mais n’emplit cet espace scénique qu’à l’approche du public. Ainsi, il faut être quatre pour que le groupe soit au complet, pour que le manque soit comblé.

|

|

Collectif Afterfour, WhiteLightinMultiplication, 2005, (installation sonore interactive). |

Correspondances Correspondances

A quelques pas du groupe musical, qui brille de son absence : des ampoules tout à fait banales si ce n’est leur démesure. Les artistes canadiens du collectif Artificiel nous expliquent pourtant que les ampoules de cette installation nommée “Beyond 6821” sont alimentées par des sons, des signaux audio qui, parfois, sous leur forme électrique analogique, les illuminent. Les sons que nous entendons génèrent la lumière que nous voyons. Les lumières et les sons que nous percevons sont ainsi inextricablement liés. Ces mêmes ampoules, qui nous semblaient pourtant si ordinaires, sans perdre de leur capacité à nous éclairer, sont devenues autant de haut-parleurs. Des ampoules “augmentées” ! Notons que la problématique des correspondances est au centre des recherches du collectif Artificiel, puisque celui-ci a aussi donné une performance durant laquelle les deux artistes ont “joué” de la musique en temps réel avec des Rubik’s Cube. Des Web Cam, situées au-dessus de leurs mains, permettaient à une application logicielle de “transformer” les couleurs ainsi captées en autant de sons. Ou comment détourner des Rubik’s Cube ! A quelques pas du groupe musical, qui brille de son absence : des ampoules tout à fait banales si ce n’est leur démesure. Les artistes canadiens du collectif Artificiel nous expliquent pourtant que les ampoules de cette installation nommée “Beyond 6821” sont alimentées par des sons, des signaux audio qui, parfois, sous leur forme électrique analogique, les illuminent. Les sons que nous entendons génèrent la lumière que nous voyons. Les lumières et les sons que nous percevons sont ainsi inextricablement liés. Ces mêmes ampoules, qui nous semblaient pourtant si ordinaires, sans perdre de leur capacité à nous éclairer, sont devenues autant de haut-parleurs. Des ampoules “augmentées” ! Notons que la problématique des correspondances est au centre des recherches du collectif Artificiel, puisque celui-ci a aussi donné une performance durant laquelle les deux artistes ont “joué” de la musique en temps réel avec des Rubik’s Cube. Des Web Cam, situées au-dessus de leurs mains, permettaient à une application logicielle de “transformer” les couleurs ainsi captées en autant de sons. Ou comment détourner des Rubik’s Cube !

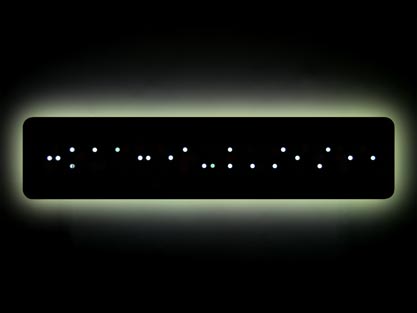

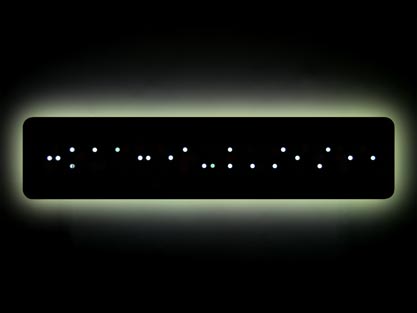

Et ce n’est certainement pas un hasard si la pièce de Gilles Conan intitulée “Des points, c’est ce qu’il nous faut” jouxte l’installation des artistes canadiens car elle aussi s’articule autour de la notion de correspondance. Le public, peu de temps après avoir pénétré une pièce plongée dans l’obscurité, perçoit progressivement un rectangle de lumière qui semble se détacher du mur. En contemplant cette forme en creux qu’un liseré de lumière changeante délimite, on pense alors inévitablement à James Turrell. Mais ce rectangle d’un noir profond, ce vide, nous apparaît tout autre dès lors qu’il devient lui aussi émetteur de lumière au travers de quelques points qui s’allument et s’éteignent. L’artiste nous invite alors à toucher cette plaque mystérieuse, mais refuse de nous donner le sens de la phrase qui y est inscrite en braille. “Des points, c’est ce qu’il nous faut” offre ainsi différents niveaux de lecture selon que l’on soit non-voyant, mal voyant ou voyant. Et ce n’est certainement pas un hasard si la pièce de Gilles Conan intitulée “Des points, c’est ce qu’il nous faut” jouxte l’installation des artistes canadiens car elle aussi s’articule autour de la notion de correspondance. Le public, peu de temps après avoir pénétré une pièce plongée dans l’obscurité, perçoit progressivement un rectangle de lumière qui semble se détacher du mur. En contemplant cette forme en creux qu’un liseré de lumière changeante délimite, on pense alors inévitablement à James Turrell. Mais ce rectangle d’un noir profond, ce vide, nous apparaît tout autre dès lors qu’il devient lui aussi émetteur de lumière au travers de quelques points qui s’allument et s’éteignent. L’artiste nous invite alors à toucher cette plaque mystérieuse, mais refuse de nous donner le sens de la phrase qui y est inscrite en braille. “Des points, c’est ce qu’il nous faut” offre ainsi différents niveaux de lecture selon que l’on soit non-voyant, mal voyant ou voyant.

|

|

Gilles Conan, Des points, c’est ce qu’il nous faut, 2004, (installation lumineuse). |

De ce qui est très loin… De ce qui est très loin…

Les nuits sont fraîches à Aix-en-Provence en ce mois d’octobre, sauf dans la pièce de l’Ecole Supérieure d’Art qui a été investie par le collectif suisse Fabric. L’idée est simple : aller chercher le soleil là où il brille, là où il chauffe. Le dispositif intitulé “Perpetual (Tropical) Sunshine” est davantage complexe : un “écran”, composé de 300 ampoules infrarouges, est alimenté en temps réel par des informations relatives à l’état du soleil qui proviennent, via Internet, de stations météorologiques situées sous le tropique du Capricorne. Les ampoules reconstituent donc virtuellement le soleil d’un ailleurs. Là-bas, dès lors qu’il se couvre ou se couche, ici, l’écran d’ampoules se connecte à une autre station météorologique localisée là ou le soleil brille plus fort. Durant cette seconde semaine d’octobre, à Aix, le soleil n’a donc cessé de briller, de chauffer. Avec une telle puissance que les médiateurs de l’exposition nous déconseillaient fortement de franchir une ligne blanche tracée sur le sol à un mètre de ce soleil recomposé. Il en est qui, en d’autre temps, ont payé le prix fort à vouloir trop s’approcher du soleil. Les nuits sont fraîches à Aix-en-Provence en ce mois d’octobre, sauf dans la pièce de l’Ecole Supérieure d’Art qui a été investie par le collectif suisse Fabric. L’idée est simple : aller chercher le soleil là où il brille, là où il chauffe. Le dispositif intitulé “Perpetual (Tropical) Sunshine” est davantage complexe : un “écran”, composé de 300 ampoules infrarouges, est alimenté en temps réel par des informations relatives à l’état du soleil qui proviennent, via Internet, de stations météorologiques situées sous le tropique du Capricorne. Les ampoules reconstituent donc virtuellement le soleil d’un ailleurs. Là-bas, dès lors qu’il se couvre ou se couche, ici, l’écran d’ampoules se connecte à une autre station météorologique localisée là ou le soleil brille plus fort. Durant cette seconde semaine d’octobre, à Aix, le soleil n’a donc cessé de briller, de chauffer. Avec une telle puissance que les médiateurs de l’exposition nous déconseillaient fortement de franchir une ligne blanche tracée sur le sol à un mètre de ce soleil recomposé. Il en est qui, en d’autre temps, ont payé le prix fort à vouloir trop s’approcher du soleil.

|

|

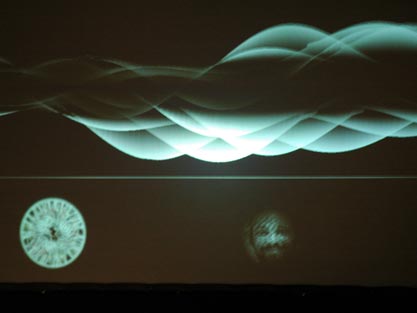

Laboratoire Locus Sonus, Locus Sonus, 2006, (performance audio en réseau). |

L’usage du réseau Internet tient un rôle tout aussi central au sein des pratiques du laboratoire de recherche en art audio nommé Locus Sonus que se partagent les Ecoles d’Art d’Aix et Nice. Jérôme Joy et Peter Sinclair, les coordinateurs de ce même laboratoire, ont tendu une corde dans la cour du lieu d’art contemporain nommé 3 BIS F, avant de donner leur performance. Une boule, que traverse cette même corde, permet aux spectateurs, comme aux artistes, de déclancher des flux audio selon leur position dans l’espace. Une quinzaine de micros ouverts, disposés dans le monde, sont ainsi successivement sollicités par des “instrumentistes” d’un genre nouveau. Une image vidéo projetée informe le public sur la localisation des fragments de paysages sonores qui emplissent l’espace de la cour. De Londres, on perçoit des oiseaux, à moins que ce ne soient ceux d’ici. Est-ce à Chicago ou à Boston que le micro a été placé à proximité d’un poste de radio ou autre chaîne stéréo? La sphère que l’on fait glisser le long de cet instrument à corde n’est autre que le Tuner qui nous permet d’“écouter le monde”. Ainsi, le concert qui se joue maintenant dépend aussi du rapport au monde de chacun des participants. Il est de ceux qui le parcourent en courant tandis que d’autres flânent paisiblement le long de ce “fil planétaire”. Parfois, le maniement de cette “boule/Tuner” génère de petits sons annexes que l’on identifie tel ceux qu’émettent les archets sur les cordes des violons entre deux notes. Notons que, contrairement à l’audio, la vidéo, en Streaming, est un média qui a immédiatement conquis les internautes. Le pouvoir de l’image ! En combinant des problématiques liées aux notions d’audio, d’espace et de réseau, le laboratoire Locus Sonus investit donc un territoire de recherche encore peu exploré. L’usage du réseau Internet tient un rôle tout aussi central au sein des pratiques du laboratoire de recherche en art audio nommé Locus Sonus que se partagent les Ecoles d’Art d’Aix et Nice. Jérôme Joy et Peter Sinclair, les coordinateurs de ce même laboratoire, ont tendu une corde dans la cour du lieu d’art contemporain nommé 3 BIS F, avant de donner leur performance. Une boule, que traverse cette même corde, permet aux spectateurs, comme aux artistes, de déclancher des flux audio selon leur position dans l’espace. Une quinzaine de micros ouverts, disposés dans le monde, sont ainsi successivement sollicités par des “instrumentistes” d’un genre nouveau. Une image vidéo projetée informe le public sur la localisation des fragments de paysages sonores qui emplissent l’espace de la cour. De Londres, on perçoit des oiseaux, à moins que ce ne soient ceux d’ici. Est-ce à Chicago ou à Boston que le micro a été placé à proximité d’un poste de radio ou autre chaîne stéréo? La sphère que l’on fait glisser le long de cet instrument à corde n’est autre que le Tuner qui nous permet d’“écouter le monde”. Ainsi, le concert qui se joue maintenant dépend aussi du rapport au monde de chacun des participants. Il est de ceux qui le parcourent en courant tandis que d’autres flânent paisiblement le long de ce “fil planétaire”. Parfois, le maniement de cette “boule/Tuner” génère de petits sons annexes que l’on identifie tel ceux qu’émettent les archets sur les cordes des violons entre deux notes. Notons que, contrairement à l’audio, la vidéo, en Streaming, est un média qui a immédiatement conquis les internautes. Le pouvoir de l’image ! En combinant des problématiques liées aux notions d’audio, d’espace et de réseau, le laboratoire Locus Sonus investit donc un territoire de recherche encore peu exploré.

|

|

Aurélie Gasche, Zéro centimètre, 2004, (installation audio interactive). |

... À ce qui est tout proche ... À ce qui est tout proche

Il est aussi de ces artistes qui, comme Aurélie Gasche, loin du virtuel et des réseaux, questionnent d’infimes détails. Celle-ci s’est inspirée des recherches du sociologue Edward T. Hall publiées dans “La dimension cachée” pour concevoir l’installation participative “Zéro centimètre” qui s’expérimente à deux. Chaque participant est équipé d’un casque audio qui émet une voix donnant, en centimètre, la distance qui les sépare alors qu’une ligne blanche projetée au sol les relie. Edward T. Hall écrivait en 1966 : « C’est ainsi que nous obtînmes huit distances […] Quatre suffisaient que j’ai appelées, intime, personnelle, sociale et publique (chacune comportant deux modes, proche et lointain). Et l’artiste d’ajouter en évoquant “Zéro centimètre” que « Les corps deviennent mesure l’un par rapport à l’autre ». Il est aussi de ces artistes qui, comme Aurélie Gasche, loin du virtuel et des réseaux, questionnent d’infimes détails. Celle-ci s’est inspirée des recherches du sociologue Edward T. Hall publiées dans “La dimension cachée” pour concevoir l’installation participative “Zéro centimètre” qui s’expérimente à deux. Chaque participant est équipé d’un casque audio qui émet une voix donnant, en centimètre, la distance qui les sépare alors qu’une ligne blanche projetée au sol les relie. Edward T. Hall écrivait en 1966 : « C’est ainsi que nous obtînmes huit distances […] Quatre suffisaient que j’ai appelées, intime, personnelle, sociale et publique (chacune comportant deux modes, proche et lointain). Et l’artiste d’ajouter en évoquant “Zéro centimètre” que « Les corps deviennent mesure l’un par rapport à l’autre ».

Le collectif belge Transitscape explore aussi la notion de proximité lorsqu’il donne la performance “Insert coin”. Trois jeunes femmes donnent chacune leur performance derrière trois “vitrines”. Trois membres du public, situés de l’autre côté des trois séparations vitrées, ont la possibilité de communiquer avec elles. Et comme unique moyen de communication, hormis le jeu des regards qui s’installe immédiatement : un boîtier permettant aux spectateurs d’“orienter” les performeuses, dont le jeu oscille entre danse et théâtre, vers l’avant, vers le centre ou vers l’arrière. La situation comme le titre de la performance évoquent l’univers des Peep-Shows que Wim Wenders a immortalisé dans Paris Texas. Mais ici, les voyeurs sont aussi observés et sont par conséquent dans des postures des plus inconfortables. Au jeu des performeuses, qui rapidement échappent à tout “contrôle”, s’ajoute celui des regards qui se croisent et des relations qui s’établissent. N’est-ce pas Nicolas Bourriaud qui écrivait dans “Esthétique Relationnelle” en 1998 que « la pratique artistique se concentre désormais sur la sphère des relations interhumaines » ? Le collectif belge Transitscape explore aussi la notion de proximité lorsqu’il donne la performance “Insert coin”. Trois jeunes femmes donnent chacune leur performance derrière trois “vitrines”. Trois membres du public, situés de l’autre côté des trois séparations vitrées, ont la possibilité de communiquer avec elles. Et comme unique moyen de communication, hormis le jeu des regards qui s’installe immédiatement : un boîtier permettant aux spectateurs d’“orienter” les performeuses, dont le jeu oscille entre danse et théâtre, vers l’avant, vers le centre ou vers l’arrière. La situation comme le titre de la performance évoquent l’univers des Peep-Shows que Wim Wenders a immortalisé dans Paris Texas. Mais ici, les voyeurs sont aussi observés et sont par conséquent dans des postures des plus inconfortables. Au jeu des performeuses, qui rapidement échappent à tout “contrôle”, s’ajoute celui des regards qui se croisent et des relations qui s’établissent. N’est-ce pas Nicolas Bourriaud qui écrivait dans “Esthétique Relationnelle” en 1998 que « la pratique artistique se concentre désormais sur la sphère des relations interhumaines » ?

Jeux vidéo Jeux vidéo

Il est des sons, durant la performance “Insert coin”, que l’on ne peut identifier. Et si on demande à un médiateur d’où ils proviennent, il répond très naturellement que c’est Mendel. Mais qui est donc ce Mendel ? Un dispositif audio vidéo interactif d’une relative complexité bien que très apprécié par le jeune public, disent certains. Quant à Pierre Jodlowski et Christophe Ruetsch, les concepteurs de Mendel, ils expliquent que ce dernier dispose d’un “œil” lui permettant de voir et de stocker des images. Qu’il écoute le public grâce à son “oreille”. Qu’il se “nourrit” de ronds, de carrés et de triangles. Qu’il aime les caresses, rêve parfois et n’apprécie guère d’être agressé. Mais les deux membres du Studio éOle disent aussi que Mendel « nous interroge finalement sur notre capacité à rencontrer l’inconnu ». Mendel, la machine, peut s’explorer seul ou à plusieurs, mais n’est-ce pas une part de nous-même que nous explorons lorsque nous nous projetons dans les images et les sons qui la représentent ? Il est des sons, durant la performance “Insert coin”, que l’on ne peut identifier. Et si on demande à un médiateur d’où ils proviennent, il répond très naturellement que c’est Mendel. Mais qui est donc ce Mendel ? Un dispositif audio vidéo interactif d’une relative complexité bien que très apprécié par le jeune public, disent certains. Quant à Pierre Jodlowski et Christophe Ruetsch, les concepteurs de Mendel, ils expliquent que ce dernier dispose d’un “œil” lui permettant de voir et de stocker des images. Qu’il écoute le public grâce à son “oreille”. Qu’il se “nourrit” de ronds, de carrés et de triangles. Qu’il aime les caresses, rêve parfois et n’apprécie guère d’être agressé. Mais les deux membres du Studio éOle disent aussi que Mendel « nous interroge finalement sur notre capacité à rencontrer l’inconnu ». Mendel, la machine, peut s’explorer seul ou à plusieurs, mais n’est-ce pas une part de nous-même que nous explorons lorsque nous nous projetons dans les images et les sons qui la représentent ?

|

|

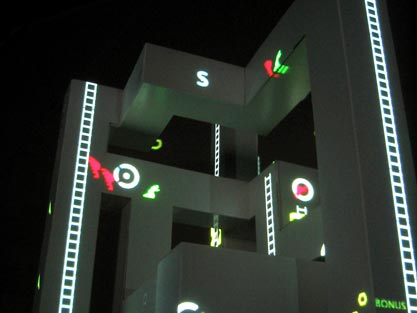

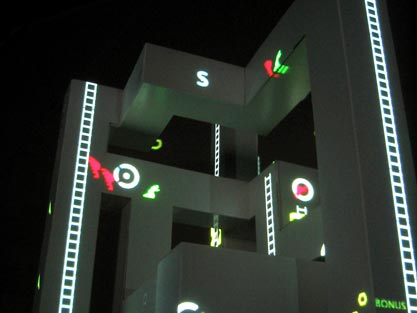

Tristam Sparcks & Victor Szilagyi, XBlocks, 2005, (jeu vidéo modifié). |

A la friche Belle de Mai, les jeux vidéo, à l’instar d’XBlocks conçu par Tristam Sparcks et Victor Szilagyi, sortent de l’écran. La règle du jeu est simple : aller d’un point A vers un point B sans se faire dévorer par les monstres. L’esthétique, comme le Gameplay, est similaire à celui des jeux de plateau des années 80, mais ici les petites silhouettes rouges et vertes, que nous incarnons équipées d’un gamePad, sont vidéo projetées sur une structure tridimensionnelle. Ainsi, les deux joueurs en compétition dans le monde virtuel d’XBlocks doivent encore y aller de leur physicalité pour explorer la sculpture qui n’est autre que le terrain d’aventure de leur personnage respectif. Il n’est point de façon plus ludique, voire libératoire, d’appréhender ce que l’on nomme encore la réalité mixte. A la friche Belle de Mai, les jeux vidéo, à l’instar d’XBlocks conçu par Tristam Sparcks et Victor Szilagyi, sortent de l’écran. La règle du jeu est simple : aller d’un point A vers un point B sans se faire dévorer par les monstres. L’esthétique, comme le Gameplay, est similaire à celui des jeux de plateau des années 80, mais ici les petites silhouettes rouges et vertes, que nous incarnons équipées d’un gamePad, sont vidéo projetées sur une structure tridimensionnelle. Ainsi, les deux joueurs en compétition dans le monde virtuel d’XBlocks doivent encore y aller de leur physicalité pour explorer la sculpture qui n’est autre que le terrain d’aventure de leur personnage respectif. Il n’est point de façon plus ludique, voire libératoire, d’appréhender ce que l’on nomme encore la réalité mixte.

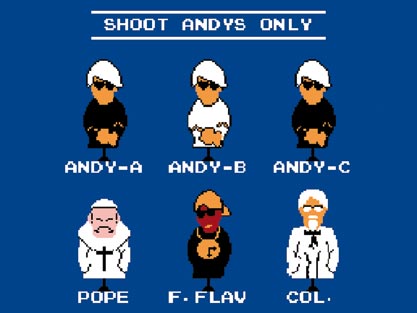

Enfin, terminons avec un jeu vidéo modifié par l’artiste américain Cory Arcangel intitulé “I shot Andy Warhol” où le but du jeu est encore une fois des plus simple : gagner des points en tirant sur Andy Warhol lorsqu’il apparaît aux côtés du Colonel Sanders, du Pape ou de Flavor Flav. La plus grande des difficultés résidant dans le fait d’attraper le pistolet optique lorsqu’il passe d’une main à l’autre. Et on lit sur le cartel situé à côté de cet Hogan’s Halley piraté qu’il a intégré la collection du Frac Provence Alpes Côte d’Azur. On ne peut d’ailleurs que se réjouir qu’un Fond Régional s’intéresse à ce pan de l’Art Contemporain, si proche des sciences et des technologies, que le festival Arborescence participe à rendre davantage visible. Enfin, terminons avec un jeu vidéo modifié par l’artiste américain Cory Arcangel intitulé “I shot Andy Warhol” où le but du jeu est encore une fois des plus simple : gagner des points en tirant sur Andy Warhol lorsqu’il apparaît aux côtés du Colonel Sanders, du Pape ou de Flavor Flav. La plus grande des difficultés résidant dans le fait d’attraper le pistolet optique lorsqu’il passe d’une main à l’autre. Et on lit sur le cartel situé à côté de cet Hogan’s Halley piraté qu’il a intégré la collection du Frac Provence Alpes Côte d’Azur. On ne peut d’ailleurs que se réjouir qu’un Fond Régional s’intéresse à ce pan de l’Art Contemporain, si proche des sciences et des technologies, que le festival Arborescence participe à rendre davantage visible.

Article rédigé par Dominique Moulon pour Images Magazine, décembre 2006 Article rédigé par Dominique Moulon pour Images Magazine, décembre 2006

|