Accueil

ARTICLES

Biennale Chroniques

7e Biennale Elektra

60e Biennale de Venise

En d’infinies variations

Multitude & Singularité

Une autre perspective

La fusion des possibles

Persistance & Exploration

Image 3.0

BioMedia

59e Biennale de Venise

Decision Making

De l’intelligence en art

Ars Electronica 2021

Art & NFT

Métamorphose

Une année particulière

Real Feelings

Signal - Espace(s) Réciproque(s)

De la combinatoire à l’œuvre

Human Learning

Attitudes et formes au féminin

Ars Electronica 2019

58e Biennale de Venise

Art, technologies et tendances

De l’art à Bruxelles

La pluralité des pratiques

La Biennale Chroniques

Ars Electronica 2018

La BIAN Montréal 2018

L’art a l’ère d’Internet

Art Brussels 2018

Au ZKM de Karlsruhe

Biennale de Lyon 2017

Ars Electronica 2017

Du médium numérique au Fresnoy

Art Basel 2017

57e Biennale de Venise

Art Brussels 2017

Ars Electronica, bits et atomes

BIAN de Montréal : Automata

Japon, art et innovation

Electronic Superhighway

Biennale de Lyon 2015

Ars Electronica 2015

Art Basel 2015

La biennale WRO

La 56e biennale de Venise

TodaysArt, La Haye, 2014

Ars Electronica 2014

Du numérique dans l’art à Bâle

BIAN de Montréal : Physical/ité

Berlin, festivals et galeries

Unpainted Munich

Biennale de Lyon, et en suite

Ars Electronica, Total Recall

La 55e biennale de Venise

Le festival Elektra de Montréal

Pratiques numériques d’art contemporain

Berlin, arts technologies et événements

Sound Art @ ZKM, MAC & 104

Ars Electronica 2012

Panorama, le quatorzième

Biennale Internationale d'Art Numérique

ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

La Gaîté Lyrique, un an déjà

TodaysArt, Almost Cinema et STRP

Le festival Ars Electronica de Linz

54e Biennale de Venise

Elektra, Montréal, 2011

Pixelache, Helsinki, 2011

Transmediale, Berlin, 2011

Le festival STRP d'Eindhoven

Ars Electronica répare le monde

Festivals d’Île-de-France

Tendances d’un art d’aujourd’hui

Pratiques artistiques émergentes

L’ange de l’histoire

La biennale de Lyon

Ars Electronica 2009

La Biennale de Venise

Némo & Co

De Karlsruhe à Berlin

Les arts médiatiques à Londres

Youniverse, la biennale de Séville

Ars Electronica 2008

Réseaux sociaux et pratiques soniques

Peau, médias et interfaces

Des étincelles, des pixels et des festivals

Les arts numériques en Belgique

Territoires de l’image - Le Fresnoy

Ars Electronica 2007

Les arts numériques à Montréal

C3, ZKM & V2

Les arts médiatiques en Allemagne

Le festival Arborescence 2006

Sept ans d'Art Outsiders

Le festival Ars Electronica 2006

Le festival Sonar 2006

La performance audiovisuelle

Le festival Transmediale 2006

Captations et traitements temps réel

Japon, au pays des médias émergents

Les arts numériques à New York

INTERVIEWS

Grégory Chatonsky

Antoine Schmitt

Eduardo Kac

Maurice Benayoun

Stéphane Maguet

Ce site a été réalisé par Dominique Moulon avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au développement et aux affaires internationales).

Les articles les plus récents de ce site sont aussi accessibles sur “ Art in the Digital Age”. |

|

La dernière édition d'Elektra s'est principalement focalisée sur la visualisation du son au travers de performances données à l'Usine C. Quelques lieux d'exposition partenaires, comme la Fonderie Darling, se sont associés à l'événement montréalais. Alain Thibault, le directeur artistique du festival, est aussi l'initiateur du Marché International des Arts Numériques qui permet notamment de découvrir le potentiel des laboratoires de recherche que regroupe Hexagram. La dernière édition d'Elektra s'est principalement focalisée sur la visualisation du son au travers de performances données à l'Usine C. Quelques lieux d'exposition partenaires, comme la Fonderie Darling, se sont associés à l'événement montréalais. Alain Thibault, le directeur artistique du festival, est aussi l'initiateur du Marché International des Arts Numériques qui permet notamment de découvrir le potentiel des laboratoires de recherche que regroupe Hexagram.

Sans nostalgie aucune Sans nostalgie aucune

|

|

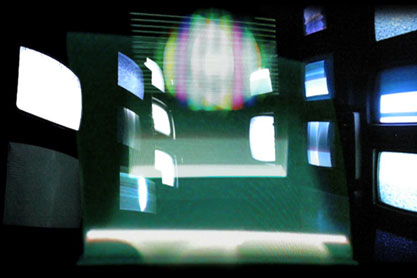

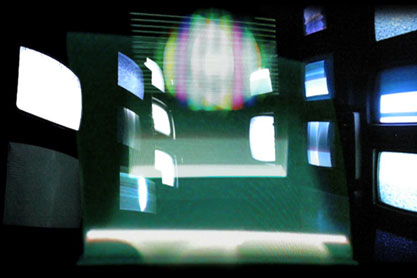

Tasman Richardson,

"Firing Squad", 2011.

|

« What you see is what you hear », nous dit Tasman Richardson lorsqu'il commente sa dernière performance intitulée "Firing Squad". Celui-ci est trop jeune pour avoir la nostalgie des tubes cathodiques qui ont subrepticement disparu de notre quotidien. Mais c'est pourtant de cette disparition dont il est question pendant toute la performance qui est donnée à l'Usine C. L'artiste canadien a préalablement filmé des téléviseurs à tube durant leur extinction et nous rappelle que les canons à électron, en de tels moments, produisent des empreintes audiovisuels qui leurs sont propres. Dans l'image composée par l'artiste, ce sont des centaines, des milliers d'écrans que l'on entend disparaître. Tasman Richardson joue ainsi comme un percussionniste de ce matériau image et son. Bien qu'extrêmement composée, contrôlée à l'image près, cette performance nous apparaît des plus instinctive. Les bruits presque blancs des tubes qui s'éteignent à tout jamais s'enchaînent au rythme de la musique électronique dont ils ne sont que d'infimes composantes. Oui, nous ne voyons que ce que nous entendons disparaître. « What you see is what you hear », nous dit Tasman Richardson lorsqu'il commente sa dernière performance intitulée "Firing Squad". Celui-ci est trop jeune pour avoir la nostalgie des tubes cathodiques qui ont subrepticement disparu de notre quotidien. Mais c'est pourtant de cette disparition dont il est question pendant toute la performance qui est donnée à l'Usine C. L'artiste canadien a préalablement filmé des téléviseurs à tube durant leur extinction et nous rappelle que les canons à électron, en de tels moments, produisent des empreintes audiovisuels qui leurs sont propres. Dans l'image composée par l'artiste, ce sont des centaines, des milliers d'écrans que l'on entend disparaître. Tasman Richardson joue ainsi comme un percussionniste de ce matériau image et son. Bien qu'extrêmement composée, contrôlée à l'image près, cette performance nous apparaît des plus instinctive. Les bruits presque blancs des tubes qui s'éteignent à tout jamais s'enchaînent au rythme de la musique électronique dont ils ne sont que d'infimes composantes. Oui, nous ne voyons que ce que nous entendons disparaître.

Des particules qui forcent le respect Des particules qui forcent le respect

|

|

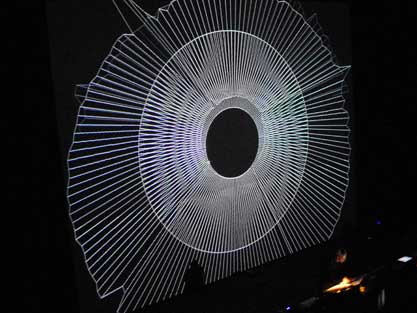

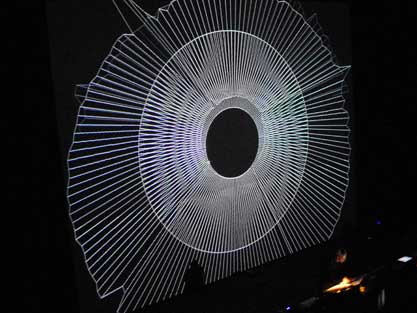

Frank Bretschneider,

"EXP", 2009,

Source Camil Scorteanu.

|

Il y a beaucoup de monde dans la grande salle, pourtant, le silence se fait instantanément quand Franck Bretschneider entre sur scène. L'artiste allemand, cofondateur du label Raster Noton, est concentré bien qu'il ait déjà joué cette performance intitulée "EXP" aux quatre coins du monde. S'il est une musique électronique minimale, celle-ci en est. Le glitch, accident électronique qui hante les techniciens audiovisuels, y est magnifié par l'image comme par le volume. Le flux incessant des particules est indissociable de celui des sons qui s'enchaînent tout aussi frénétiquement. Quand la musique s'arrête, c'est le silence que l'on observe, via l'organisation géométrique de points blancs. La performance reprend lorsque le corps de l'artiste, dans son entier, accompagne le geste chirurgical qui initie la suite. Il est inutile de tenter la reconnaissance d'une forme abstraite avant qu'une autre ne l'ait remplacée tant les représentations qui se succèdent ne s'adressent qu'à notre inconscient. La performance s'interrompt aussi "brutalement" qu'elle a commencé. Quand la qualité du court silence qui s'en suit en dit long sur l'appréciation d'un public déjà conquis. Il y a beaucoup de monde dans la grande salle, pourtant, le silence se fait instantanément quand Franck Bretschneider entre sur scène. L'artiste allemand, cofondateur du label Raster Noton, est concentré bien qu'il ait déjà joué cette performance intitulée "EXP" aux quatre coins du monde. S'il est une musique électronique minimale, celle-ci en est. Le glitch, accident électronique qui hante les techniciens audiovisuels, y est magnifié par l'image comme par le volume. Le flux incessant des particules est indissociable de celui des sons qui s'enchaînent tout aussi frénétiquement. Quand la musique s'arrête, c'est le silence que l'on observe, via l'organisation géométrique de points blancs. La performance reprend lorsque le corps de l'artiste, dans son entier, accompagne le geste chirurgical qui initie la suite. Il est inutile de tenter la reconnaissance d'une forme abstraite avant qu'une autre ne l'ait remplacée tant les représentations qui se succèdent ne s'adressent qu'à notre inconscient. La performance s'interrompt aussi "brutalement" qu'elle a commencé. Quand la qualité du court silence qui s'en suit en dit long sur l'appréciation d'un public déjà conquis.

Machines à coudre Machines à coudre

|

|

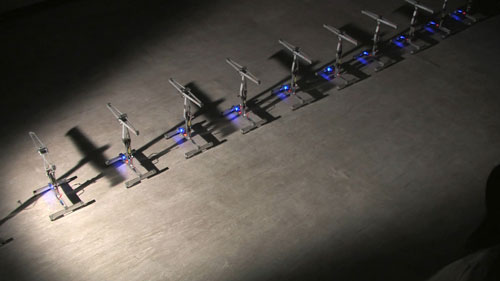

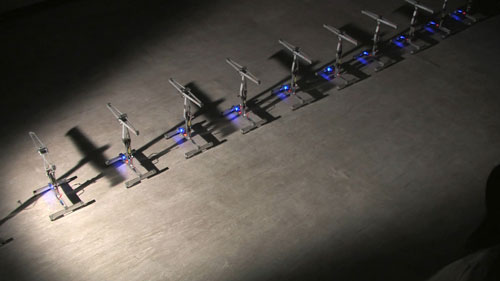

Martin Messier, "Sewing Machine Orchestra", 2010.

|

Nous sommes toujours à l'Usine C. Dans la grande salle et sur scène, ce sont huit machines à coudre des années trente qui attendent patiemment leur chef d'orchestre. Il se nomme Martin Messier et les a augmentées de quelques composants électroniques. Durant la performance intitulée "Sewing Machine Orchestra", les huit instrumentistes de marque Singer sont contrôlées numériquement. Mais elles permettent aussi à l'artiste québécois d'intervenir sur l'application musicale qu'il a conçue à cet effet. Car c'est bien de musique dont il s'agit. Une musique répétitive, enivrante. Les machines sont systématiquement arrêtées avant d'être lancées à pleine vitesse. Toujours, il les retient plus qu'il ne les contrôle. La musique de leurs sons amplifiés et retenus, à peine traités, est comparable à un langage. Ce pourrait être du Morse. Le jeu des lumières suit le rythme des sons. Quand l'artiste est éclairé, son ombre portée est démesurée tout au fond de la scène. Et ses gestes sont d'une extrême précision. Nous sommes toujours à l'Usine C. Dans la grande salle et sur scène, ce sont huit machines à coudre des années trente qui attendent patiemment leur chef d'orchestre. Il se nomme Martin Messier et les a augmentées de quelques composants électroniques. Durant la performance intitulée "Sewing Machine Orchestra", les huit instrumentistes de marque Singer sont contrôlées numériquement. Mais elles permettent aussi à l'artiste québécois d'intervenir sur l'application musicale qu'il a conçue à cet effet. Car c'est bien de musique dont il s'agit. Une musique répétitive, enivrante. Les machines sont systématiquement arrêtées avant d'être lancées à pleine vitesse. Toujours, il les retient plus qu'il ne les contrôle. La musique de leurs sons amplifiés et retenus, à peine traités, est comparable à un langage. Ce pourrait être du Morse. Le jeu des lumières suit le rythme des sons. Quand l'artiste est éclairé, son ombre portée est démesurée tout au fond de la scène. Et ses gestes sont d'une extrême précision.

Docilement incontrôlables Docilement incontrôlables

|

|

Louis-Philippe Demers, Armin Purkrabek

& Phillip Schulze,

"The Tiller Girls", 2009.

|

Tous les soirs, les "Tiller Girls" se donnent en spectacle. Au début de chacune des représentations, l'artiste chorégraphe Louis-Philippe Demers nous prévient : les petits robots conçus par le groupe d'Intelligence Artificielle de l'Université de Zurich qu'il va tenter, tant bien que mal, de contrôler, ne sont pas méchants. Nous pouvons les repousser gentiment du pied s'ils nous assaillent. Ses "danseuses", comme il les nomme en référence à celles que John Tiller dirigeait au début du siècle dernier, n'ont que deux articulations correspondant aux hanches et aux épaules. Pourtant, ces deux axes de rotation suffisent aux robots pour évoquer de multiples démarches humaines ou animales. Leurs mouvements les font frétiller, déambuler, trébucher, se relever. Elles, les "danseuses", nous apparaissent très autonomes bien que formant un groupe. Il y a quelque chose de vivant dans ces assemblages de métaux et plastiques en mouvement. Parfois, l'une d'entre elles s'assoupit et l'artiste est contraint de réactiver la machine. Le spectacle terminé, il les compte et semble satisfait quand le compte y est ! Tous les soirs, les "Tiller Girls" se donnent en spectacle. Au début de chacune des représentations, l'artiste chorégraphe Louis-Philippe Demers nous prévient : les petits robots conçus par le groupe d'Intelligence Artificielle de l'Université de Zurich qu'il va tenter, tant bien que mal, de contrôler, ne sont pas méchants. Nous pouvons les repousser gentiment du pied s'ils nous assaillent. Ses "danseuses", comme il les nomme en référence à celles que John Tiller dirigeait au début du siècle dernier, n'ont que deux articulations correspondant aux hanches et aux épaules. Pourtant, ces deux axes de rotation suffisent aux robots pour évoquer de multiples démarches humaines ou animales. Leurs mouvements les font frétiller, déambuler, trébucher, se relever. Elles, les "danseuses", nous apparaissent très autonomes bien que formant un groupe. Il y a quelque chose de vivant dans ces assemblages de métaux et plastiques en mouvement. Parfois, l'une d'entre elles s'assoupit et l'artiste est contraint de réactiver la machine. Le spectacle terminé, il les compte et semble satisfait quand le compte y est !

Hystérie collective Hystérie collective

|

|

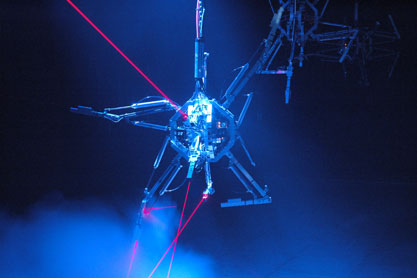

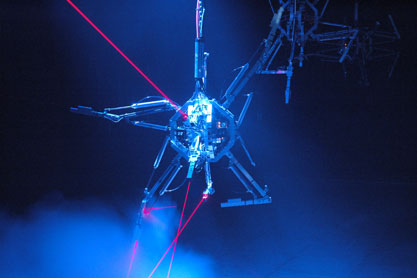

Bill Vorn,

"Hysterical

Machines",

2006.

|

Le Marché International des Arts Numériques (MIAN) est une composante essentielle du festival Elektra. Il permet notamment aux producteurs, commissaires et critiques du monde entier de découvrir les laboratoires de recherche des Universités Concordia et UQAM. Or, c'est à Concordia que Bill Vorn loge ses "Hysterical Machines". Elles ont huit membres, tout comme des arachnides, et sont aussi à même d'être suspendues au plafond par des fils. Equipées de capteurs, elles réagissent à la présence d'intrus en activant leurs pattes articulées à l'aide de vérins pneumatiques. Les sons des vérins associés aux cliquetis métalliques, les lumières qu'elles reçoivent tout comme celles qu'elles émettent contribuent à l'installation d'un univers de science fiction où le suspense se fait de plus en plus menaçant. Pas véritablement autonomes et encore moins vivantes, elles sont pourtant les premières victimes d'un contexte qui nous les fait percevoir comme autant de menaces. Le titre même de cette installation nous encourage à la prudence car l'hystérie, elle aussi, nous effraye, surtout lorsqu'elle est collective, chez les humains plus que chez les machines que nous contrôlons encore. Le Marché International des Arts Numériques (MIAN) est une composante essentielle du festival Elektra. Il permet notamment aux producteurs, commissaires et critiques du monde entier de découvrir les laboratoires de recherche des Universités Concordia et UQAM. Or, c'est à Concordia que Bill Vorn loge ses "Hysterical Machines". Elles ont huit membres, tout comme des arachnides, et sont aussi à même d'être suspendues au plafond par des fils. Equipées de capteurs, elles réagissent à la présence d'intrus en activant leurs pattes articulées à l'aide de vérins pneumatiques. Les sons des vérins associés aux cliquetis métalliques, les lumières qu'elles reçoivent tout comme celles qu'elles émettent contribuent à l'installation d'un univers de science fiction où le suspense se fait de plus en plus menaçant. Pas véritablement autonomes et encore moins vivantes, elles sont pourtant les premières victimes d'un contexte qui nous les fait percevoir comme autant de menaces. Le titre même de cette installation nous encourage à la prudence car l'hystérie, elle aussi, nous effraye, surtout lorsqu'elle est collective, chez les humains plus que chez les machines que nous contrôlons encore.

Provoquer l'accident Provoquer l'accident

|

|

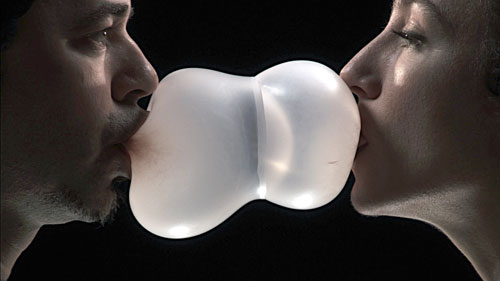

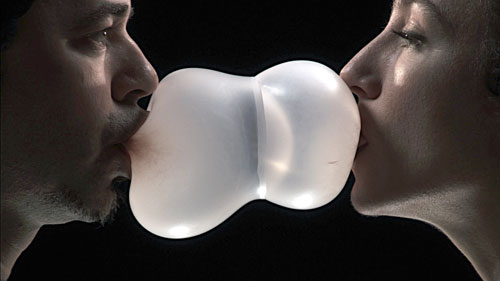

Jean Dubois

& Chloé Lefebvre,

"À portée de souffle", 2008.

|

C'est à l'UQAM, au sein du groupe de recherche et de création en arts médiatiques Interstices, que Jean Dubois et Chloé Lefebvre ont effectué les tests nécessaires à l'obtention de la composition - 80% Trident + 20% Houba Bouba - la plus adaptée à la création de bulles de Chewing Gum. Puis ils se sont filmés, en face à face, faisant chacun sa bulle pour qu'elles se réunissent, jusqu'à ce qu'ils partagent un même souffle. Et les passants, lorsque cette vidéo prend la place d'une publicité dans l'espace urbain, peuvent participer à l'expérience. En saisissant leur téléphone mobile, les spectateurs se saisissent de l'œuvre qui est "À portée de souffle". Les uns expirent violemment, les autres longtemps. Le troisième souffle, celui du spectateur, peut interrompre l'échange, par les artistes, d'un air partagé. Car tenir son expiration dans le micro d'un téléphone portable connecté à l'œuvre provoque un accident prévisible : l'explosion de la bulle. « Call (03) 9001 5941 », nous dit l'œuvre installée à Melbourne. « Call Now », nous ordonnent les publicités toujours plus invasives. C'est à l'UQAM, au sein du groupe de recherche et de création en arts médiatiques Interstices, que Jean Dubois et Chloé Lefebvre ont effectué les tests nécessaires à l'obtention de la composition - 80% Trident + 20% Houba Bouba - la plus adaptée à la création de bulles de Chewing Gum. Puis ils se sont filmés, en face à face, faisant chacun sa bulle pour qu'elles se réunissent, jusqu'à ce qu'ils partagent un même souffle. Et les passants, lorsque cette vidéo prend la place d'une publicité dans l'espace urbain, peuvent participer à l'expérience. En saisissant leur téléphone mobile, les spectateurs se saisissent de l'œuvre qui est "À portée de souffle". Les uns expirent violemment, les autres longtemps. Le troisième souffle, celui du spectateur, peut interrompre l'échange, par les artistes, d'un air partagé. Car tenir son expiration dans le micro d'un téléphone portable connecté à l'œuvre provoque un accident prévisible : l'explosion de la bulle. « Call (03) 9001 5941 », nous dit l'œuvre installée à Melbourne. « Call Now », nous ordonnent les publicités toujours plus invasives.

Réactions en chaîne Réactions en chaîne

|

|

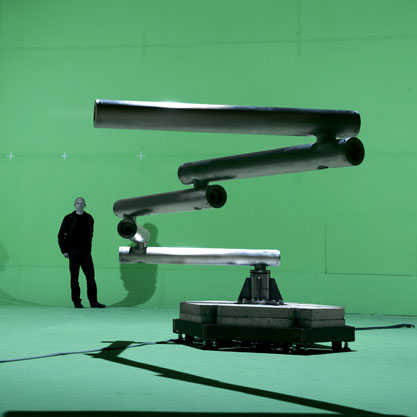

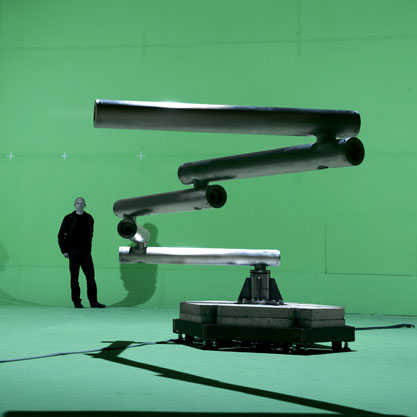

Cod.Act,

"Cycloïd-E",

2010.

|

Cette année partenaire du festival Elektra, la Fonderie Darling présente la sculpture sonore "Cycloïd-E " du duo Cod.Act formé par Michel et André Décosterd. Le bras articulé qui tourne horizontalement autour de sa base est impressionnant de puissance, de délicatesse. Il est en métal et le cercle tracé au sol nous invite à la retenue car l'œuvre, à chacune de ses rotations, défend son territoire. Le premier segment tubulaire reçoit des impulsions positives, ou négatives, de durées variables que les quatre autres tubes répercutent tel autant de pendules. Tous les segments de cet instrument déclenchent ou contrôlent des sons qui leurs sont propres. Une musique, imprévisible même par les artistes qui n'ont rédigé que la suite d'ordres transmise à la machine, naît ainsi des échanges d'énergie entre les tubes de cette sculpture cinétique. Il semble, lorsque le bras robotique ralenti à l'approche de notre position, qu'il soit intelligent plus qu'autonome. Serait-il à la recherche d'une entité, de quelqu'un ? Puis, il repart sans que l'on sache quelle forme il prendra, quelle musique en découlera. Cette année partenaire du festival Elektra, la Fonderie Darling présente la sculpture sonore "Cycloïd-E " du duo Cod.Act formé par Michel et André Décosterd. Le bras articulé qui tourne horizontalement autour de sa base est impressionnant de puissance, de délicatesse. Il est en métal et le cercle tracé au sol nous invite à la retenue car l'œuvre, à chacune de ses rotations, défend son territoire. Le premier segment tubulaire reçoit des impulsions positives, ou négatives, de durées variables que les quatre autres tubes répercutent tel autant de pendules. Tous les segments de cet instrument déclenchent ou contrôlent des sons qui leurs sont propres. Une musique, imprévisible même par les artistes qui n'ont rédigé que la suite d'ordres transmise à la machine, naît ainsi des échanges d'énergie entre les tubes de cette sculpture cinétique. Il semble, lorsque le bras robotique ralenti à l'approche de notre position, qu'il soit intelligent plus qu'autonome. Serait-il à la recherche d'une entité, de quelqu'un ? Puis, il repart sans que l'on sache quelle forme il prendra, quelle musique en découlera.

[ image 07_cycloid.jpg ] Cod.Act, "Cycloïd-E", 2010.

D'un festival à l'autre D'un festival à l'autre

|

|

Pureform,

"W_Box",

2010.

|

Alain Thibault, le directeur artistique du festival Elektra et initiateur des rencontres MIAN est aussi compositeur de musique électronique au sein du duo PurForm qu'il a fondé avec l'artiste visuel Yan Breuleux. C'est donc ensemble que, peu de temps après la fin d'Elektra, ils donnent la performance "W_Box" dans un festival montréalais : Mutek. Cette création audiovisuelle, qui existe aussi en installation, se présente sous la forme de trois écrans. L'espace de l'œuvre, dont le blanc sans limite évoque le vide le plus extrême, est habité par des points, des lignes et des surfaces. Où tout nous apparaît en perpétuelle mutation, aux frontières de la fusion. Les maillages se liquéfient, puis s'évanescent. Le code, ou langage, qui est à l'origine de tout ce que l'on voit, de ce que l'on entend, nous apparaît des plus instable. Mais il est une force circulaire et constante qui anime cet univers en pleine métamorphose. Et rien n'y échappe, ni les formes visuelles ni les objets sonores que l'on peine à dissocier les unes des autres. Il ne fait aucun doute qu'il y a, en installation, une place privilégiée pour le spectateur, au centre de l'œuvre, pour qu'elle soit enfin complète, achevée ! Alain Thibault, le directeur artistique du festival Elektra et initiateur des rencontres MIAN est aussi compositeur de musique électronique au sein du duo PurForm qu'il a fondé avec l'artiste visuel Yan Breuleux. C'est donc ensemble que, peu de temps après la fin d'Elektra, ils donnent la performance "W_Box" dans un festival montréalais : Mutek. Cette création audiovisuelle, qui existe aussi en installation, se présente sous la forme de trois écrans. L'espace de l'œuvre, dont le blanc sans limite évoque le vide le plus extrême, est habité par des points, des lignes et des surfaces. Où tout nous apparaît en perpétuelle mutation, aux frontières de la fusion. Les maillages se liquéfient, puis s'évanescent. Le code, ou langage, qui est à l'origine de tout ce que l'on voit, de ce que l'on entend, nous apparaît des plus instable. Mais il est une force circulaire et constante qui anime cet univers en pleine métamorphose. Et rien n'y échappe, ni les formes visuelles ni les objets sonores que l'on peine à dissocier les unes des autres. Il ne fait aucun doute qu'il y a, en installation, une place privilégiée pour le spectateur, au centre de l'œuvre, pour qu'elle soit enfin complète, achevée !

Article rédigé par Dominique Moulon pour Digitalarti, juillet 2011. Article rédigé par Dominique Moulon pour Digitalarti, juillet 2011.

|