Accueil

ARTICLES

Biennale Chroniques

7e Biennale Elektra

60e Biennale de Venise

En d’infinies variations

Multitude & Singularité

Une autre perspective

La fusion des possibles

Persistance & Exploration

Image 3.0

BioMedia

59e Biennale de Venise

Decision Making

De l’intelligence en art

Ars Electronica 2021

Art & NFT

Métamorphose

Une année particulière

Real Feelings

Signal - Espace(s) Réciproque(s)

De la combinatoire à l’œuvre

Human Learning

Attitudes et formes au féminin

Ars Electronica 2019

58e Biennale de Venise

Art, technologies et tendances

De l’art à Bruxelles

La pluralité des pratiques

La Biennale Chroniques

Ars Electronica 2018

La BIAN Montréal 2018

L’art a l’ère d’Internet

Art Brussels 2018

Au ZKM de Karlsruhe

Biennale de Lyon 2017

Ars Electronica 2017

Du médium numérique au Fresnoy

Art Basel 2017

57e Biennale de Venise

Art Brussels 2017

Ars Electronica, bits et atomes

BIAN de Montréal : Automata

Japon, art et innovation

Electronic Superhighway

Biennale de Lyon 2015

Ars Electronica 2015

Art Basel 2015

La biennale WRO

La 56e biennale de Venise

TodaysArt, La Haye, 2014

Ars Electronica 2014

Du numérique dans l’art à Bâle

BIAN de Montréal : Physical/ité

Berlin, festivals et galeries

Unpainted Munich

Biennale de Lyon, et en suite

Ars Electronica, Total Recall

La 55e biennale de Venise

Le festival Elektra de Montréal

Pratiques numériques d’art contemporain

Berlin, arts technologies et événements

Sound Art @ ZKM, MAC & 104

Ars Electronica 2012

Panorama, le quatorzième

Biennale Internationale d'Art Numérique

ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

La Gaîté Lyrique, un an déjà

TodaysArt, Almost Cinema et STRP

Le festival Ars Electronica de Linz

54e Biennale de Venise

Elektra, Montréal, 2011

Pixelache, Helsinki, 2011

Transmediale, Berlin, 2011

Le festival STRP d'Eindhoven

Ars Electronica répare le monde

Festivals d’Île-de-France

Tendances d’un art d’aujourd’hui

Pratiques artistiques émergentes

L’ange de l’histoire

La biennale de Lyon

Ars Electronica 2009

La Biennale de Venise

Némo & Co

De Karlsruhe à Berlin

Les arts médiatiques à Londres

Youniverse, la biennale de Séville

Ars Electronica 2008

Réseaux sociaux et pratiques soniques

Peau, médias et interfaces

Des étincelles, des pixels et des festivals

Les arts numériques en Belgique

Territoires de l’image - Le Fresnoy

Ars Electronica 2007

Les arts numériques à Montréal

C3, ZKM & V2

Les arts médiatiques en Allemagne

Le festival Arborescence 2006

Sept ans d'Art Outsiders

Le festival Ars Electronica 2006

Le festival Sonar 2006

La performance audiovisuelle

Le festival Transmediale 2006

Captations et traitements temps réel

Japon, au pays des médias émergents

Les arts numériques à New York

INTERVIEWS

Grégory Chatonsky

Antoine Schmitt

Eduardo Kac

Maurice Benayoun

Stéphane Maguet

Ce site a été réalisé par Dominique Moulon avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au développement et aux affaires internationales).

Les articles les plus récents de ce site sont aussi accessibles sur “ Art in the Digital Age”. |

|

LA PERFORMANCE AUDIOVISUELLE

Les technologies numériques favorisent les échanges interdisciplinaires que l’espace scénique catalyse. De plus en plus d’artistes qui, déjà, usent des médias numériques, sont attirés par l’expérience du ”Live“. Ainsi, c’est en public que leurs expérimentations se concrétisent sous la forme de performances audiovisuelles en temps réel. Les technologies numériques favorisent les échanges interdisciplinaires que l’espace scénique catalyse. De plus en plus d’artistes qui, déjà, usent des médias numériques, sont attirés par l’expérience du ”Live“. Ainsi, c’est en public que leurs expérimentations se concrétisent sous la forme de performances audiovisuelles en temps réel.

Il est intéressant, avant d’aborder la performance audiovisuelle à travers quelques pratiques contemporaines, d’en envisager les divers ancrages historiques. Les films expérimentaux des années 30, 40 et 50, d’auteurs tels Oscar Fischinger, Norman McLaren ou les frères Whitney nous viennent alors spontanément à l’esprit. L’intérêt de ces derniers pour l’abstraction ou la mise en corrélation des images et des sons, comme leur refus d’un cinéma résolument commercial, nous conforte dans l’établissement de ce rapprochement. Parce qu’elle induit une présence physique de l’artiste face aux spectateurs, la performance, qui apparaît dès la fin des années 50, est évidemment aussi à prendre en compte. Tant par les interventions d’artistes tel John Cage qui introduisent les notions d’imprévu ou de hasard dans le champ de l’art, que par la proximité, durant les années 60 et 70, des pratiques performatives avec l’art vidéo. La notion de temps réel, chère aux Performers d’aujourd’hui, est en effet déjà bien ancrée dans les recherches de vidéastes comme Nam Jun Paik ou Dan Graham. Enfin, l’émergence dès la fin des années 80 d’une scène Techno, en constante évolution depuis, et la démocratisation des technologies numériques, durant les années 90, ont fortement participé à l’expansion des divers pratiques de la performance audiovisuelle. Parmi elles, le VJing dont le “Found Footage”, qui participe de l’appropriation comme du recyclage d’images fixes ou de séquences vidéo, est une des composantes essentielles. Il n’est guère surprenant, par conséquent, que les territoires d’expression de ces pratiques soient principalement des festivals. Ceux qui se situent au croisement entre les arts et les technologies, comme ceux qui privilégient les formes d’expressions musicales émergentes. Notons que l’année 2006 a été ponctuée de nombreux événements permettant au public parisien d’appréhender les multiples tendances de la performance audiovisuelle en temps réel. Parmi eux, les festivals “Vision’R”, dédié principalement au VJing, “PixelACHE”, axé sur les cultures électroniques et les outils libres et “Nime”, organisé par l’IRCAM. Il est intéressant, avant d’aborder la performance audiovisuelle à travers quelques pratiques contemporaines, d’en envisager les divers ancrages historiques. Les films expérimentaux des années 30, 40 et 50, d’auteurs tels Oscar Fischinger, Norman McLaren ou les frères Whitney nous viennent alors spontanément à l’esprit. L’intérêt de ces derniers pour l’abstraction ou la mise en corrélation des images et des sons, comme leur refus d’un cinéma résolument commercial, nous conforte dans l’établissement de ce rapprochement. Parce qu’elle induit une présence physique de l’artiste face aux spectateurs, la performance, qui apparaît dès la fin des années 50, est évidemment aussi à prendre en compte. Tant par les interventions d’artistes tel John Cage qui introduisent les notions d’imprévu ou de hasard dans le champ de l’art, que par la proximité, durant les années 60 et 70, des pratiques performatives avec l’art vidéo. La notion de temps réel, chère aux Performers d’aujourd’hui, est en effet déjà bien ancrée dans les recherches de vidéastes comme Nam Jun Paik ou Dan Graham. Enfin, l’émergence dès la fin des années 80 d’une scène Techno, en constante évolution depuis, et la démocratisation des technologies numériques, durant les années 90, ont fortement participé à l’expansion des divers pratiques de la performance audiovisuelle. Parmi elles, le VJing dont le “Found Footage”, qui participe de l’appropriation comme du recyclage d’images fixes ou de séquences vidéo, est une des composantes essentielles. Il n’est guère surprenant, par conséquent, que les territoires d’expression de ces pratiques soient principalement des festivals. Ceux qui se situent au croisement entre les arts et les technologies, comme ceux qui privilégient les formes d’expressions musicales émergentes. Notons que l’année 2006 a été ponctuée de nombreux événements permettant au public parisien d’appréhender les multiples tendances de la performance audiovisuelle en temps réel. Parmi eux, les festivals “Vision’R”, dédié principalement au VJing, “PixelACHE”, axé sur les cultures électroniques et les outils libres et “Nime”, organisé par l’IRCAM.

La scène comme espace collaboratif La scène comme espace collaboratif

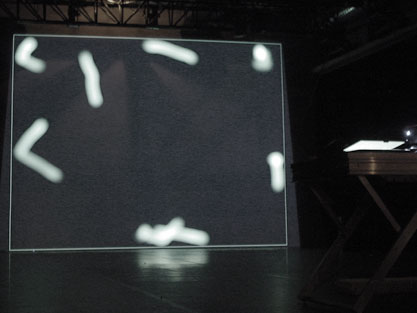

Antoine Schmitt, dont les recherches portent notamment sur le rapport entre les sons et les images, se présente comme un artiste programmeur. Il est seul sur scène lorsqu’il “joue” de la “Nanomachine”, une application de sa conception avec laquelle il manipule sons et images en temps réel. « Ce n’est pas le son qui suit l’image ni l’image qui suit le son, explique-t-il, les deux trouvent leur origine dans la même machine, ou plutôt dans les multiples objets qui composent l’ensemble ». Mais Antoine Schmitt apprécie également les collaborations. C’est ainsi qu’en 1998, il propose à la chanteuse Joana Preiss, durant une performance nommée “Celui qui garde le ver”, de “dialoguer” avec une entité vidéo projetée évoquant un ver tant par sa forme que par ses mouvements. Il permet également au danseur Benjamin Aliot-Pagès d’inter-agir avec des objets graphiques vidéo projetés sur le sol, lors de la performance “Gameplay” réalisée en 2005 en collaboration avec Anne Holst et Jean-Marc Matos de la compagnie K.Danse. Enfin, il collabore fréquemment avec le plasticien sonore Vincent Epplay avec qui il a conçu et donne la performance “Display Pixel” déclinée en trois versions successives. Les deux artistes, durant la performance, sont debout, entourés par le public et font face à l’écran. Leurs ordinateurs sont interconnectés. Antoine Schmitt contrôle partiellement les tableaux qui se succèdent à l’aide d’un Joystick alors que Vincent Epplay mixe les sons qu’il génère à l’aide de divers instruments (tourne-disque, boîte à effets, synthétiseur analogique…) en les situant lui-même entre “l’audible et l’inaudible“. « Dans ce spectacle, nous formons un trio avec un système que j’ai programmé », déclare Antoine Schmitt dont l’univers visuel est ici composé de points, de lignes et autres surfaces. Ces mêmes entités, au minimalisme évoquant l’esthétique des jeux vidéos des origines, sont activées par le flux audio analogique généré par Vicent Epplay en temps réel. Antoine Schmitt les qualifie de “semi autonomes” puisque, en effet, leurs mouvements dépendent de l’énergie qui leur parvient et des comportements développés par celui-ci. Les sons et les images, ici encore, sont intimement liés. Les “créatures”, qui se déplacent au sein d’un espace délimité par les bords de l’écran, n’existent que par les sons qui les activent, qu’elles mémorisent et rejouent. L’accident n’est pas exclus puisque l’aléatoire participe des algorithmes qui les décrivent. « Display Pixel 3 traite des relations physiques entre son, image, mouvement et causalité : la notion du contrôle et de sa perte y est centrale », nous rappellent leur créateur. Antoine Schmitt, dont les recherches portent notamment sur le rapport entre les sons et les images, se présente comme un artiste programmeur. Il est seul sur scène lorsqu’il “joue” de la “Nanomachine”, une application de sa conception avec laquelle il manipule sons et images en temps réel. « Ce n’est pas le son qui suit l’image ni l’image qui suit le son, explique-t-il, les deux trouvent leur origine dans la même machine, ou plutôt dans les multiples objets qui composent l’ensemble ». Mais Antoine Schmitt apprécie également les collaborations. C’est ainsi qu’en 1998, il propose à la chanteuse Joana Preiss, durant une performance nommée “Celui qui garde le ver”, de “dialoguer” avec une entité vidéo projetée évoquant un ver tant par sa forme que par ses mouvements. Il permet également au danseur Benjamin Aliot-Pagès d’inter-agir avec des objets graphiques vidéo projetés sur le sol, lors de la performance “Gameplay” réalisée en 2005 en collaboration avec Anne Holst et Jean-Marc Matos de la compagnie K.Danse. Enfin, il collabore fréquemment avec le plasticien sonore Vincent Epplay avec qui il a conçu et donne la performance “Display Pixel” déclinée en trois versions successives. Les deux artistes, durant la performance, sont debout, entourés par le public et font face à l’écran. Leurs ordinateurs sont interconnectés. Antoine Schmitt contrôle partiellement les tableaux qui se succèdent à l’aide d’un Joystick alors que Vincent Epplay mixe les sons qu’il génère à l’aide de divers instruments (tourne-disque, boîte à effets, synthétiseur analogique…) en les situant lui-même entre “l’audible et l’inaudible“. « Dans ce spectacle, nous formons un trio avec un système que j’ai programmé », déclare Antoine Schmitt dont l’univers visuel est ici composé de points, de lignes et autres surfaces. Ces mêmes entités, au minimalisme évoquant l’esthétique des jeux vidéos des origines, sont activées par le flux audio analogique généré par Vicent Epplay en temps réel. Antoine Schmitt les qualifie de “semi autonomes” puisque, en effet, leurs mouvements dépendent de l’énergie qui leur parvient et des comportements développés par celui-ci. Les sons et les images, ici encore, sont intimement liés. Les “créatures”, qui se déplacent au sein d’un espace délimité par les bords de l’écran, n’existent que par les sons qui les activent, qu’elles mémorisent et rejouent. L’accident n’est pas exclus puisque l’aléatoire participe des algorithmes qui les décrivent. « Display Pixel 3 traite des relations physiques entre son, image, mouvement et causalité : la notion du contrôle et de sa perte y est centrale », nous rappellent leur créateur.

|

|

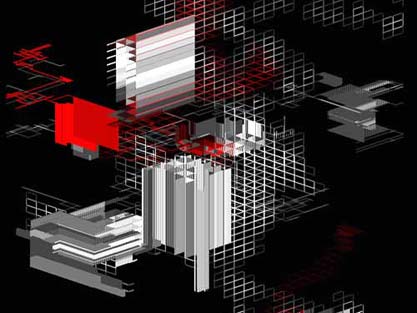

Public Anémie, performance conçue par le collectif Servovalve en 2004. |

Semi autonome ou semi contrôlé ! Semi autonome ou semi contrôlé !

« Les outputs graphiques et sonores ne sont que la trame manifeste. C’est le travail sur la trame cachée (le code) qui reste le dénominateur commun », nous dit Grégory Pignot, le fondateur du collectif Servovalve qu’il compose aujourd’hui avec Alia Daval. On comprend, à la lecture de cette phrase, que ses recherches sont proches de celles d’Antoine Schmitt. Les deux artistes se connaissent. Ils ont opté pour le même langage de programmation, le Lingo. Servovalve, c’est aussi un site sur lequel on peut lancer de petits modules expérimentaux en Shockwave. Certains de ces mêmes modules font partie de ceux qui composent la performance “Public Anémie”. Au début, une sphère, d’un rouge sombre, au loin, dans le noir. Elle est porteuse de son propre son et forme, en se déplaçant, une sorte de ver qui finit par emplir la totalité de l’espace de l’écran projeté. Grégory Pignot contrôle son déplacement alors qu’Alia Daval génère, elle aussi, des sons qui participent d’une musique aux allures répétitives. Le grouillement organique s’inscrit dans la durée avant de laisser place à d’autres entités que Grégory Pignot qualifie, quant à lui, de “semi contrôlées” puisque l’aléatoire participe, ici encore, des comportements qui les font se mouvoir. Le module “Subaction” est accessible via le site “servovalve.org” et compte parmi les temps forts de la performance. Deux lignes se croisent, l’une est verticale et tranche l’autre, horizontale. Parfois, la seconde résiste, un suspense s’installe, devient insoutenable. Combien de temps résistera-t-elle ? « Cela dépend des soirs », nous répondent les deux artistes. Ainsi, la performance oscille entre l’organique et le construit, allant de la représentation du vivant à celle des machines en induisant par conséquent l’expression du hasard comme l’usage du contrôle. Et puis, il y a l’heure qui s’affiche, rappelant aux spectateurs que ce qui se joue ici se conçoit aussi maintenant. « Les outputs graphiques et sonores ne sont que la trame manifeste. C’est le travail sur la trame cachée (le code) qui reste le dénominateur commun », nous dit Grégory Pignot, le fondateur du collectif Servovalve qu’il compose aujourd’hui avec Alia Daval. On comprend, à la lecture de cette phrase, que ses recherches sont proches de celles d’Antoine Schmitt. Les deux artistes se connaissent. Ils ont opté pour le même langage de programmation, le Lingo. Servovalve, c’est aussi un site sur lequel on peut lancer de petits modules expérimentaux en Shockwave. Certains de ces mêmes modules font partie de ceux qui composent la performance “Public Anémie”. Au début, une sphère, d’un rouge sombre, au loin, dans le noir. Elle est porteuse de son propre son et forme, en se déplaçant, une sorte de ver qui finit par emplir la totalité de l’espace de l’écran projeté. Grégory Pignot contrôle son déplacement alors qu’Alia Daval génère, elle aussi, des sons qui participent d’une musique aux allures répétitives. Le grouillement organique s’inscrit dans la durée avant de laisser place à d’autres entités que Grégory Pignot qualifie, quant à lui, de “semi contrôlées” puisque l’aléatoire participe, ici encore, des comportements qui les font se mouvoir. Le module “Subaction” est accessible via le site “servovalve.org” et compte parmi les temps forts de la performance. Deux lignes se croisent, l’une est verticale et tranche l’autre, horizontale. Parfois, la seconde résiste, un suspense s’installe, devient insoutenable. Combien de temps résistera-t-elle ? « Cela dépend des soirs », nous répondent les deux artistes. Ainsi, la performance oscille entre l’organique et le construit, allant de la représentation du vivant à celle des machines en induisant par conséquent l’expression du hasard comme l’usage du contrôle. Et puis, il y a l’heure qui s’affiche, rappelant aux spectateurs que ce qui se joue ici se conçoit aussi maintenant.

|

|

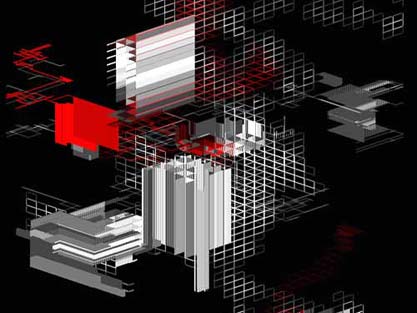

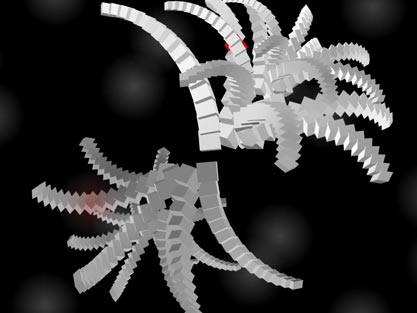

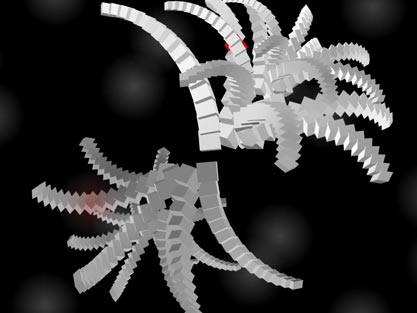

Chdh, performance conçue par le collectif chdh en 2003. |

Des liens inextricables entre les sons et les images Des liens inextricables entre les sons et les images

« La musique, de par son essence abstraite, est le premier des arts à avoir tenté la conciliation de la pensée scientifique et de la création artistique », Iannis Xenakis, 1963, peut-on lire sur le site du projet chdh. Un projet collectif qui porte les initiales de ses deux fondateurs Cyrille et Damien Henry, ce dernier ayant été remplacé par Nicolas Montgermont en 2005. Les membres de ce collectif travaillent principalement sous des logiciels libres. Ils ont participé à l’élaboration de librairies de modèles physiques pour Puredata, un langage de programmation graphique particulièrement apprécié par la communauté artistique. Ensemble, ils ont conçu la trentaine d’instruments virtuels qu’ils exploitent aujourd’hui pendant leurs performances. Les ordinateurs de Cyrille Henry et Nicolas Montgermont sont en réseau. Tous les deux peuvent ainsi jouer simultanément des mêmes instruments. Deux modes collaboratifs s’avèrent alors possibles : le solo accompagné ou la polyrythmie. Leurs instruments sont constitués d’algorithmes et de modèles physiques qui génèrent les mouvements qui sont à l’origine des images et des sons. « Une matière inerte ne dégage pas d’énergie. Ses mouvements, ses déplacements ou ses déformations lui donnent vie, la rendent sensible, communicative », nous disent les membres du collectif. L’écran projeté, au début de la performance, est noir. Il nous rappelle que ce noir initial, en vidéo, fait écho à la blancheur des supports vierges en peinture. Puis, des créatures constituées de primitives en trois dimensions, se forment, se déforment et se reforment à la vitesse effrénée du calcul des machines, au rythme des sons qui participent de leur ”être”. Leurs apparences varient, mais leurs mouvements, à cause du code dont elles sont issues, respectent les lois de la physique. Quant au public, il sait tout au long de la performance, à quel point leurs représentations visuelles et sonores sont, ici encore, intimement liées, indissociables. « La musique, de par son essence abstraite, est le premier des arts à avoir tenté la conciliation de la pensée scientifique et de la création artistique », Iannis Xenakis, 1963, peut-on lire sur le site du projet chdh. Un projet collectif qui porte les initiales de ses deux fondateurs Cyrille et Damien Henry, ce dernier ayant été remplacé par Nicolas Montgermont en 2005. Les membres de ce collectif travaillent principalement sous des logiciels libres. Ils ont participé à l’élaboration de librairies de modèles physiques pour Puredata, un langage de programmation graphique particulièrement apprécié par la communauté artistique. Ensemble, ils ont conçu la trentaine d’instruments virtuels qu’ils exploitent aujourd’hui pendant leurs performances. Les ordinateurs de Cyrille Henry et Nicolas Montgermont sont en réseau. Tous les deux peuvent ainsi jouer simultanément des mêmes instruments. Deux modes collaboratifs s’avèrent alors possibles : le solo accompagné ou la polyrythmie. Leurs instruments sont constitués d’algorithmes et de modèles physiques qui génèrent les mouvements qui sont à l’origine des images et des sons. « Une matière inerte ne dégage pas d’énergie. Ses mouvements, ses déplacements ou ses déformations lui donnent vie, la rendent sensible, communicative », nous disent les membres du collectif. L’écran projeté, au début de la performance, est noir. Il nous rappelle que ce noir initial, en vidéo, fait écho à la blancheur des supports vierges en peinture. Puis, des créatures constituées de primitives en trois dimensions, se forment, se déforment et se reforment à la vitesse effrénée du calcul des machines, au rythme des sons qui participent de leur ”être”. Leurs apparences varient, mais leurs mouvements, à cause du code dont elles sont issues, respectent les lois de la physique. Quant au public, il sait tout au long de la performance, à quel point leurs représentations visuelles et sonores sont, ici encore, intimement liées, indissociables.

|

|

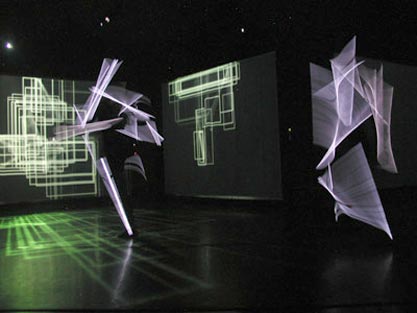

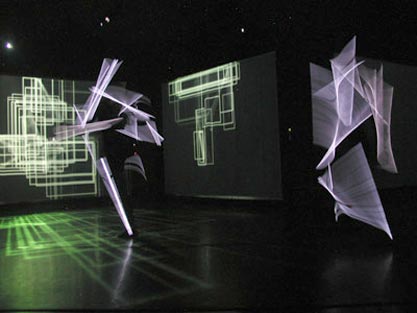

Man in Electronic Space, performance conçue par la Compagnie Res Publica et le Laboratoire LAB[au] en 2004. |

Entre art et science Entre art et science

Les technologies numériques favorisent le décloisonnement entre les pratiques scientifiques et artistiques qui, pourtant, leur préexistait. On remarque en effet que, à la fin du XIXe siècle, le physiologiste Etienne-Jules Marey et le photographe Eadweard Muybridge partageaient, à travers leur expérimentation de la chronophotographie, un égal intérêt pour la décomposition du mouvement. Leurs recherches ont notamment influencé celles de l’artiste chorégraphe Oscar Schlemmer pendant les années vingt. Ces multiples approches, qui examinent les rapports entre le corps et l’espace dans le temps, sont à l’origine de la performance interdisciplinaire “Man in Electronic Space” issue d’une collaboration entre la compagnie de danse Res Publica et le laboratoire d’architecture et d’urbanisme LAb[au]. Les dispositifs électroluminescents équipant les danseuses permettent, selon Wolf K, de « réduire le corps à des paramètres de mouvement ». Les corps des danseuses disparaissent, en effet, au profit de quelques traits de lumière qui, capturés par les caméras, recomposés par les machines, participent à l’élaboration d’un l’espace tridimensionnel vidéo projeté. L’espace scénique, ainsi que la chorégraphie des danseuses, sont ainsi augmentés par l’image. Quant aux spectateurs, invités à se déplacer entre les quatre écrans disposés sur la scène, ils sont placés en situation d’immersion. Tout, ici, n’est que lumière. Les lignes qui composent l’espace projeté, parfois réduites à l’état de traces éphémères évoquant le phénomène de la persistance rétinienne, se juxtaposent à celles que dessinent les danseuses dans le temps de leurs déplacements dans l’espace. Toutes ces lignes se mêlent, s’entremêlent… La performance s’inscrit dans un temps qui, parfois, semble se ralentir, se figer, s’accélérer, mais procède aussi d’une relative désynchronisation entre les mouvements des corps réels et ceux traités par les machines. Des informations de mouvement semblent disparaîtrent au profit de celles qui sont augmentées de leur persistance. Tout se passe entre le mouvement et ses multiples représentations au sein de l’espace interstitiel d’un temps modifié. Les technologies numériques favorisent le décloisonnement entre les pratiques scientifiques et artistiques qui, pourtant, leur préexistait. On remarque en effet que, à la fin du XIXe siècle, le physiologiste Etienne-Jules Marey et le photographe Eadweard Muybridge partageaient, à travers leur expérimentation de la chronophotographie, un égal intérêt pour la décomposition du mouvement. Leurs recherches ont notamment influencé celles de l’artiste chorégraphe Oscar Schlemmer pendant les années vingt. Ces multiples approches, qui examinent les rapports entre le corps et l’espace dans le temps, sont à l’origine de la performance interdisciplinaire “Man in Electronic Space” issue d’une collaboration entre la compagnie de danse Res Publica et le laboratoire d’architecture et d’urbanisme LAb[au]. Les dispositifs électroluminescents équipant les danseuses permettent, selon Wolf K, de « réduire le corps à des paramètres de mouvement ». Les corps des danseuses disparaissent, en effet, au profit de quelques traits de lumière qui, capturés par les caméras, recomposés par les machines, participent à l’élaboration d’un l’espace tridimensionnel vidéo projeté. L’espace scénique, ainsi que la chorégraphie des danseuses, sont ainsi augmentés par l’image. Quant aux spectateurs, invités à se déplacer entre les quatre écrans disposés sur la scène, ils sont placés en situation d’immersion. Tout, ici, n’est que lumière. Les lignes qui composent l’espace projeté, parfois réduites à l’état de traces éphémères évoquant le phénomène de la persistance rétinienne, se juxtaposent à celles que dessinent les danseuses dans le temps de leurs déplacements dans l’espace. Toutes ces lignes se mêlent, s’entremêlent… La performance s’inscrit dans un temps qui, parfois, semble se ralentir, se figer, s’accélérer, mais procède aussi d’une relative désynchronisation entre les mouvements des corps réels et ceux traités par les machines. Des informations de mouvement semblent disparaîtrent au profit de celles qui sont augmentées de leur persistance. Tout se passe entre le mouvement et ses multiples représentations au sein de l’espace interstitiel d’un temps modifié.

Le Web comme medium Le Web comme medium

« J'invite les artistes à considérer le Web comme un disque dur géant », explique Anne Roquigny qui, depuis le Web Bar jusqu’à la Gaîté Lyrique, en passant par le CICV Pierre Schaeffer, sait ô combien ce qu’accompagner des d’artistes signifie. Anne Roquigny s’inspire de la pratique des Video Jockeys qui mixent des flux audiovisuels locaux en temps réel pour initier celle des “Web Jockeys” qui s’approprient, quant à eux, des contenus distants pendant le temps d’une performance. Nommé WJ-S, le concept s’articule autour d’une application en réseau du même nom. Avant une “WJ-S/ession”, les artistes préparent les favoris qui leur permettront d’afficher des contenus en ligne sur les écrans d’ordinateurs portables disposés parmi les spectateurs durant leur “WJ-S/et”. Le détournement est de rigueur. A l’aide de ce dispositif, Anne Roquigny transforme l’action de la navigation, généralement solitaire, en une action participative et se plaît à imaginer des publics désireux de partager leurs propres liens au sein de “vastes Bookmark Party”. « J'invite les artistes à considérer le Web comme un disque dur géant », explique Anne Roquigny qui, depuis le Web Bar jusqu’à la Gaîté Lyrique, en passant par le CICV Pierre Schaeffer, sait ô combien ce qu’accompagner des d’artistes signifie. Anne Roquigny s’inspire de la pratique des Video Jockeys qui mixent des flux audiovisuels locaux en temps réel pour initier celle des “Web Jockeys” qui s’approprient, quant à eux, des contenus distants pendant le temps d’une performance. Nommé WJ-S, le concept s’articule autour d’une application en réseau du même nom. Avant une “WJ-S/ession”, les artistes préparent les favoris qui leur permettront d’afficher des contenus en ligne sur les écrans d’ordinateurs portables disposés parmi les spectateurs durant leur “WJ-S/et”. Le détournement est de rigueur. A l’aide de ce dispositif, Anne Roquigny transforme l’action de la navigation, généralement solitaire, en une action participative et se plaît à imaginer des publics désireux de partager leurs propres liens au sein de “vastes Bookmark Party”.

Dominique Moulon, août 2006 Dominique Moulon, août 2006

|